Efek Sastra

Seminggu ini bisa dibilang saya

habiskan dengan membaca. Setelah sekian lama merasa kehilangan niat untuk membaca novel, akhirnya kini rasa ingin itu kembali lagi. Dalam dua minggu terakhir, saya sudah menuntaskan satu novel dan sekarang beranjak ke novel kedua yang baru saya beli semalam.

Sebenarnya, otak saya masih carut-marut akibat efek emosional pascamembaca novel pertama. Hanya saja saya haus, haus untuk mengalami realitas baru lainnya. Rasa ini sontak bikin saya bertanya pada diri sendiri: Realitas apa? Mengapa saya haus untuk kembali larut dalam petualangan emosional dari tokoh yang bahkan tidak nyata?

Sebenarnya, otak saya masih carut-marut akibat efek emosional pascamembaca novel pertama. Hanya saja saya haus, haus untuk mengalami realitas baru lainnya. Rasa ini sontak bikin saya bertanya pada diri sendiri: Realitas apa? Mengapa saya haus untuk kembali larut dalam petualangan emosional dari tokoh yang bahkan tidak nyata?

Saya pun coba menganalisis pengalaman membaca fiksi yang selama ini saya alami; pengalaman sebelum dan setelah membaca sebuah karya fiksi. Mulai dari buku cerita anak-anak, novel petualangan

remaja, novel-novel dewasa terjemahan milik mama yang dulu sering saya pinjam sebagai pengantar tidur, hingga novel-novel

koleksi pribadi yang terkumpul hingga kini. Benang merah dari semuanya adalah ada sebuah sensasi yang saya dapatkan setiap membaca fiksi, sensasi yang tercipta di dalam alam pikir saya.

Menurut saya, senjata utama fiksi terletak pada penokohannya. Ini bicara soal self, yaitu pribadi atau watak tiap tokoh yang menjadi pemeran dalam cerita tersebut. Lalu apa sensasi yang saya dapat dari situ? Di setiap kisah fiksi yang saya baca, tidak ada satu pun tokoh yang bisa dibilang 'normal'. Ya, dengan melahap sebuah cerita hingga tuntas, ada pemaknaan baru yang saya dapatkan: Manusia itu pelik dan penuh intrik.

Setiap tokoh atau watak di suatu cerita selalu digambarkan dengan cara yang personal, itu pasti. Tapi dari situlah saya bisa menyelami karakter tokoh tersebut dan menyadari bahwa selurus-lurusnya sesosok tokoh, ia selalu memiliki pergumulan. Entah itu batin, emosional, psikologi, atau fisik, yang kemudian mengantarkan kepribadiannya menjadi unik seperti yang dimanifestasikan dalam cerita tersebut.

Dalam cerpen, novel, atau karya sastra umumnya, saya bisa menemukan sosok wanita penjaja seks dengan latar belakang kontras. Contohnya, bila selama ini kita berpikir (akibat dipapar oleh pengetahuan) bahwa penjaja seks biasanya memiliki konflik ekonomi, dalam fiksi ia bisa jadi menjajakan diri bukan demi uang, melainkan karena menyukai seks. Wanita penjaja seks yang bukan menjadi objek, melainkan subjek, sesungguhnya. Contoh lainnya ada banyak, hingga saya sulit menjelaskannya satu per satu. Intinya, segala sesuatu yang dijalani oleh para tokoh dalam sebuah cerita tidaklah linear alias terjadi dalam konteks sebab akibat yang sederhana dan absolut. Tidak semudah menakar manis pahit, menilai hitam putih, atau menentukan nilai variabel tertentu dalam persamaan matematika.

Menurut saya, senjata utama fiksi terletak pada penokohannya. Ini bicara soal self, yaitu pribadi atau watak tiap tokoh yang menjadi pemeran dalam cerita tersebut. Lalu apa sensasi yang saya dapat dari situ? Di setiap kisah fiksi yang saya baca, tidak ada satu pun tokoh yang bisa dibilang 'normal'. Ya, dengan melahap sebuah cerita hingga tuntas, ada pemaknaan baru yang saya dapatkan: Manusia itu pelik dan penuh intrik.

Setiap tokoh atau watak di suatu cerita selalu digambarkan dengan cara yang personal, itu pasti. Tapi dari situlah saya bisa menyelami karakter tokoh tersebut dan menyadari bahwa selurus-lurusnya sesosok tokoh, ia selalu memiliki pergumulan. Entah itu batin, emosional, psikologi, atau fisik, yang kemudian mengantarkan kepribadiannya menjadi unik seperti yang dimanifestasikan dalam cerita tersebut.

Dalam cerpen, novel, atau karya sastra umumnya, saya bisa menemukan sosok wanita penjaja seks dengan latar belakang kontras. Contohnya, bila selama ini kita berpikir (akibat dipapar oleh pengetahuan) bahwa penjaja seks biasanya memiliki konflik ekonomi, dalam fiksi ia bisa jadi menjajakan diri bukan demi uang, melainkan karena menyukai seks. Wanita penjaja seks yang bukan menjadi objek, melainkan subjek, sesungguhnya. Contoh lainnya ada banyak, hingga saya sulit menjelaskannya satu per satu. Intinya, segala sesuatu yang dijalani oleh para tokoh dalam sebuah cerita tidaklah linear alias terjadi dalam konteks sebab akibat yang sederhana dan absolut. Tidak semudah menakar manis pahit, menilai hitam putih, atau menentukan nilai variabel tertentu dalam persamaan matematika.

Hal di atas mengantarkan saya

pada sebuah renungan singkat bahwa sastra itu jujur. Ia menyingkap segala

bentuk eksistensi manusia hingga ke taraf yang paling gamblang dan apa adanya,

secara raga maupun jiwa. Saya tak bisa lagi menyimpulkan karakter seseorang

berdasarkan wujud fisik, pakaian yang ia kenakan, gaya hidup yang

mengiringinya, teman-teman yang mengitari dan mengokohkan kepribadian atau

status sosialnya—perlakuan yang umum saya dapati dan lakukan dalam kehidupan nyata. Sebaliknya, dengan membaca sebuah karya sastra saya bisa menemukan tokoh

itu sebagai manusia seutuhnya, terlepas predikatnya sebagai guru, pekerja,

pebisnis, pejabat, atau pelaku lainnya. Fiksi menanggalkan segala atribut yang ada pada diri seseorang.

Di sinilah letak kemerdekaan

menikmati karya sastra. Terlepas dari karangan belaka atau terinspirasi dari kisah riil, penokohan yang

ada pada sebuah karya sifatnya nyata. Begitulah manusia, apa adanya, tanpa dilekati gelar atau nilai-nilai sosial yang membuatnya dimaknai berbeda satu dengan yang lainnya. Lewat sastralah saya bisa menikmati beragamnya intrik dan hakikat seorang

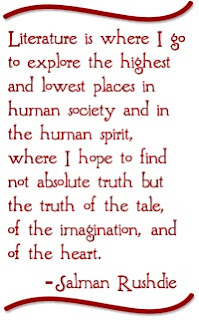

manusia pada level yang paling mendasar: ia sebagai ia, ia sebagai manusia. Mungkin saya bisa bilang kalau lewat sastralah saya dapat menemukan bukan kebenaran mutlak, melainkan kebenaran yang telanjang soal manusia.

Makassar, 3 Juli 2013

Comments

Post a Comment